屋内幹線と分岐回路

今回は屋内幹線と分岐回路についてやっていきます。

屋内幹線と分岐回路

低圧屋内電路は、保安上の配慮から幹線と分岐回路で構成されます。

幹線は、引き込み口から分岐回路までの配線部分をいい、分岐回路は電気機器や電灯などの負荷機器につながる配線です(幹線に負荷を直接接続することはできません)。

そして幹線の引き込み口に近い場所には引込開閉器と主幹線保護用の過電流遮断器を、また、幹線から分岐回路に分岐する箇所(分岐点)に、分岐開閉器(開閉器および過電流遮断器)が設けられます。

細い幹線への分岐

集合住宅やオフィスなどでは、1本の幹線をさらに複数の幹線に分けて配線することになります。その際、末端へ行くほどその先につながる負荷の容量が減るので、分岐した幹線に必要な電線の太さ(許容電流)は小さくてもよくなります。経済性で考えれば、電線は必要十分な太さであればよいですから、通常は、元の電線より細い電線で分岐します。

この細い幹線で分岐した箇所には、細い幹線が短絡したときに電線を保護するための過電流遮断器を施設する必要があります。

幹線は通常隠ぺいした場所に配線するため、容易に点検できる場所に過電流遮断器を施設することができない場合がでてくるため、細い幹線の分岐点に施設する過電流遮断器を省略できる条件が規定されています。

もっと詳しく

住宅用分電盤に見る幹線と分岐回路

一般住宅で屋内幹線と分岐回路の様子をイメージするには、分電盤内を見てみればよく理解できます。

屋内幹線の設計

幹線に求められる許容電流

幹線の許容電流(電線の太さ)は、負荷の定格電流の総合計によって決まります。とくに負荷に電動機があるときは、始動時に大きな電流が流れるため、余裕が必要になります。

幹線の過電流遮断器の定格電流

過電流遮断器は、幹線を保護するための装置です。ですから、定格電流は幹線の許容電流より小さいか等しくするのが原則です。

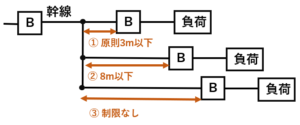

分岐した細い幹線に施設する過電流遮断器の省略

幹線から細い幹線を分岐した場合、細い幹線の電源側には過電流遮断器を施設する必要があります。ただし、以下の条件では、分岐した細い幹線の過電流遮断器を省略できます。

①分岐した幹線の許容電流が幹線の過電流遮断器の定格電流の55%以上の場合(分岐した幹線の長さに制限ない)。

②分岐した幹線の長さが8m以下で、その許容電流が、幹線の過電流遮断器の定格電流の35%以上の場合。

③分岐した幹線の長さが3m以下で、負荷側に幹線を接続しない場合(分岐した幹線の許容電流に制限はない)。

まとめ

①幹線に負荷機器を直接つなぐことはできない。

②負荷機器は分岐回路につなぐ。

③幹線の引込み口近くに引込み開閉器と過電流遮断器を設ける。

④分岐回路の分岐点には分岐開閉器とか電流遮断器を設ける。

今回は屋内幹線と分岐回路について学んできました。第二種電気工事士の試験には必須の項目になりますのでよく理解しとくようにしましょう。

↓こちらの商品を購入して一緒に第1種電気工事士の試験に合格しましょう!!

|

|

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21e02a5f.6ec7b307.21e02a60.db3f6ff5/?me_id=1198680&item_id=12206509&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftuzukiya%2Fcabinet%2F0%2F0%2F1435%2Fh05-2706.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21e02ea5.b49d1f4e.21e02ea6.1d23357f/?me_id=1246822&item_id=10016846&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fik21%2Fcabinet%2F01046514%2Fimgrc0087856603.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21e02e0c.7288481b.21e02e0d.18dababa/?me_id=1284220&item_id=10119868&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2F3aonlinestore%2Fcabinet%2Fitem15%2Fpsc-3004.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ecb6a72.cfb3e220.1ecb6a73.8aed55a1/?me_id=1213310&item_id=20209280&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4844%2F9784907394844.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)